铋基药物通过破坏铁稳态使铜绿假单胞菌对多种抗生素敏感

作者:樊玉玲 时间:2024-12-13 点击数:

铜绿假单胞菌是一种常见的机会性病原体,因其快速发展的抗生素耐药性而使得感染治疗变得极为困难。该细菌的耐药性主要源于其外膜的渗透性限制、多种药物外排泵的存在以及抗生素失活酶的产生。由于抗生素耐药性的迅速发展,铜绿假单胞菌感染很难治疗。在抗生素耐药性(AMR)日益成为全球公共卫生领域重大挑战的背景下,一项新的研究成果为这一难题的解决带来了希望。近日,香港大学化学系孙红哲教授携手荷兰格罗宁根大学Oscar P. Kuiper教授及西班牙格拉那达圣塞西利奥大学医院Rubén Cebrián博士,在Nature Microbiology杂志上发表了题为“Bismuth-based drugs sensitize Pseudomonas aeruginosa to multiple antibiotics by disrupting iron homeostasis”的研究论文。该研究揭示了铋基药物通过干扰铜绿假单胞菌的铁稳态,能够显著增强多种抗生素对该菌的杀伤能力,并在小鼠体内感染模型中验证了该疗法的有效性,展现出极高的临床应用潜力。

现有药物的协同组合是开发新抗生素来对抗抗生素耐药细菌的替代方案。此团队的实验证明,基于铋的药物(碱式水杨酸铋、胶体碱式柠檬酸铋)与不同类别的抗生素(四环素类、大环内酯类、喹诺酮类、利福霉素等)联合使用可以消除多重耐药铜绿假单胞菌,并且不会诱导抗生素的产生反抗。 铋通过与铜绿假单胞菌铁载体结合来破坏铁稳态。 在细胞内部,铋通过破坏含铁硫簇的酶(包括呼吸复合物)来抑制电子传递链,耗散质子动力并损害排气泵活性。 因此,铋有利于细菌体内抗生素的积累,从而提高其功效。 该联合疗法在离体菌血症模型中显示出有效的抗菌功效和低毒性,并提高了体内小鼠肺部感染模型中小鼠的存活率。 研究结果强调了铋基药物与临床使用的抗生素相结合,重新用于对抗铜绿假单胞菌感染的潜力。

文章中,研究团队首先通过体外实验验证了铋水杨酸盐(BSS)与多种抗生素(如四环素、红霉素、喹诺酮、利福平等)的联用效果,发现这种组合能够有效消灭多重耐药的铜绿假单胞菌,并且不会导致耐药性的产生。具体来说,铋水杨酸盐通过抑制细菌的电子传递链,减少质子动力势,进而影响细菌的排出泵活性,促使抗生素在细菌内部的积累,从而增强其抗菌效果。 在研究中,作者还进行了转录组分析,发现铋水杨酸盐显著下调了与铜绿假单胞菌铁摄取相关的基因表达。这表明铋水杨酸盐通过干扰细菌的铁摄取机制,降低了细胞内的铁浓度,进而影响了细菌的生长和代谢。此外,铋水杨酸盐还通过与细菌的铁载体结合,模仿铁的作用,抑制了铁摄取的相关基因的表达。 在动物实验中,铋基药物与抗生素的联合治疗显示出良好的抗菌效果,并提高了小鼠的生存率。这些结果表明,铋基药物有潜力被重新利用于治疗铜绿假单胞菌感染,尤其是在与临床使用的抗生素联合使用时。 此外,研究还探讨了铋基药物在复杂生物环境中的应用,发现其能够增强抗生素对生物膜的控制能力。生物膜是铜绿假单胞菌感染中的一个重要因素,通常使得抗生素的效果大打折扣。通过与铋基药物的联合使用,某些抗生素在对生物膜形成的细菌的杀灭效果上得到了显著提升。 最后,研究还评估了铋基药物的安全性,发现其在小鼠体内的毒性极低,且不会对人类细胞造成显著的细胞毒性。这为铋基药物的临床应用提供了良好的基础。

总的来说,这项研究揭示了铋基药物通过破坏铜绿假单胞菌的铁稳态,增强抗生素的效果,并且在联合治疗中表现出良好的抗菌活性和低毒性。这一发现为未来开发新的抗生素联合治疗策略提供了重要的实验基础,尤其是在面对多重耐药细菌的挑战时。文章中的研究者们认为,铋基药物的重新利用可能成为应对铜绿假单胞菌感染的有效策略,值得在临床上进一步探索和验证。

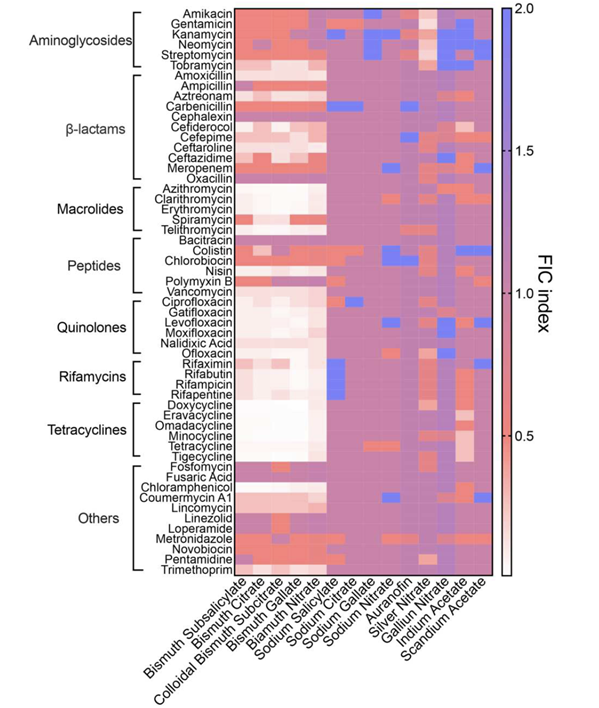

图1 铋化合物与多种抗生素对PAO1表现出强烈的协同作用。

FIC 指数的热图显示了 55 种抗菌药物与五种不同的铋剂药物对 PAO1 的协同作用,而其钠盐和其他五种金属化合物则没有观察到这种协同作用。

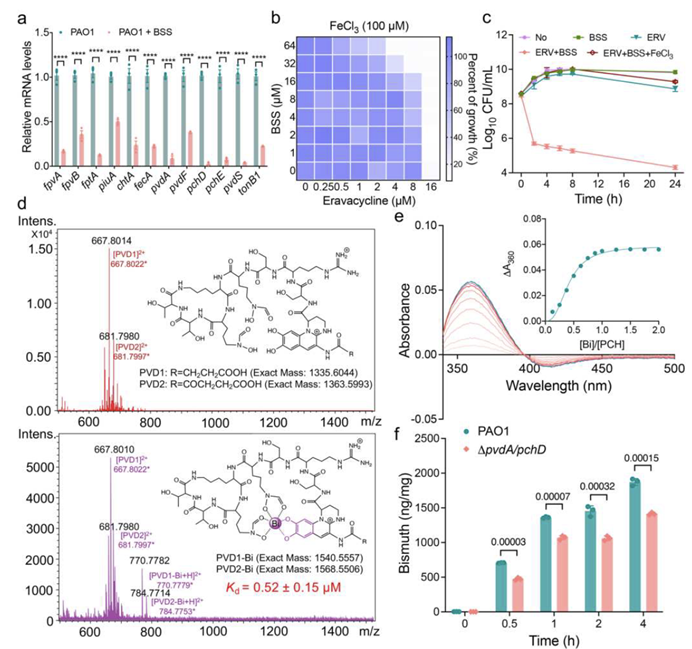

图2 铋破坏铜绿假单胞菌的铁稳态。

a,RT-qPCR证实了BSS处理下铁吸收相关基因的下调。 b,热图显示在 100 μM FeCl3 存在的情况下,铋与埃拉瓦环素缺乏协同作用。 c,在不存在或存在 50 μM FeCl3 的情况下针对 PAO1 的 ERV (0.5 μM) 和 BSS (16 μM) 单一疗法或联合疗法的时间杀伤曲线。 d,PVD 和铋结合PVD (PVD-Bi) 的质谱。 m/z 667.8014 和 681.7980 处的峰可指定为 PVD1 (Cald.667.8022) 和 PVD2 (Cald.681.7997),并且注意到 PVD 的两个不同侧链。 PVD 与 Bi(III)(作为 Bi(NO3)3)一起孵育后,m/z 为 770.7782 和 784.7714 时出现两个新峰,可归属于 PVD1-Bi(计算值 770.7779)和 PVD2-Bi(计算值 784.7753)表明 Bi 与 PVD 以 1:1 的比例结合。 e,添加 0.125-2 摩尔当量的 Bi(NTA) 后 PCH 的不同紫外-可见光谱。插图显示 360 nm 处吸光度的变化。 f,PAO1和pvdA/pchD缺失菌株在16 μM BSS处理下的胞内铋浓度。对于图a,误差线代表三个生物重复的平均值±SEM。 ****。 P<0.0001;通过双边未配对 t 检验,95% 置信区间。 fpvA:P = 0.000048,fpvB:P = 0.000146,fptA:P = 0.000033,piuA:P = 0.000109,chtA:P = 0.000542,fecA:P = 0.000202,pvdA:P = 0.000008, pvdF:P = 0.000245,pchD:P = 0.000003,pchE:P = 0.000118,pvdS:P = 0.000043,tonB1:P = 0.000052。对于图c和f,误差线代表三个生物重复的平均值±SEM。对于图 f,P 值是使用双边未配对 t 检验、95% 置信区间确定的。

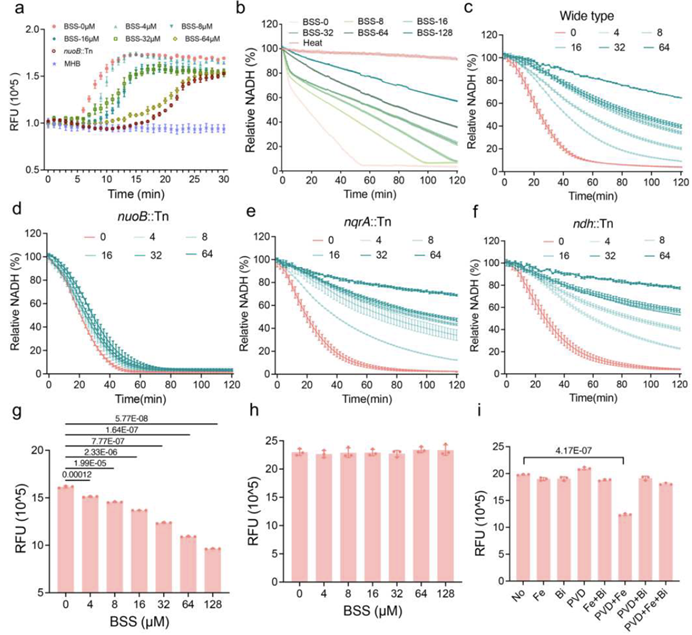

图3 铋会损害铜绿假单胞菌中电子传递链 (ETC) 的活性并促进细胞内抗生素的积累。

a、在指定浓度的 BSS 存在下,通过荧光探针对时间依赖性耗氧率进行量化。 BSS 耗氧率的下降表明 ETC 活动受到抑制。 b、BSS抑制体内NADH脱氢酶的活性。 用不同浓度的BSS(μM)处理细菌2小时,然后收集内膜并测量膜结合的NADH-醌氧化还原酶活性。 c-f,BSS 对不同基因突变株的 NADH 脱氢酶活性的剂量依赖性抑制。 收集细菌内膜,用不同浓度的BSS(μM)处理2小时,然后测定膜结合的NADH醌氧化还原酶活性。 g,在指定浓度的BSS处理下,铜绿假单胞菌内部钙黄绿素的荧光。 h,不含铁的M9培养基中经BSS处理的铜绿假单胞菌内部钙黄绿素的荧光。 钙黄绿素-AM不能被铋或代谢和pH值的变化猝灭,铜绿假单胞菌内部钙黄绿素在BSS(10μM)、铁(10μM)或PVD不同组合处理下的荧光 (10 μM) 在 M9 培养基中。 当用铁和PVD处理细胞时,钙黄绿素-AM的荧光被猝灭,表明铁在细胞内运输并且钙黄绿素-AM能够被该细菌内部的铁猝灭。 虽然用铋、铁和 PVD 组合处理细菌,但铁无法在细胞内快速转运,这表明铋可能与 PVD 结合以抑制铁转运。 对于图 a-i,数据表示为三个生物重复的平均值±SEM。 对于图 g 和 i,P 值是使用双边未配对 t 检验、95% 置信区间确定的。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41564-024-01807-6

DOI:https://doi.org/10.1038/s41564-024-01807-6