菌株身份效应对假单胞菌群落功能的影响大于菌株间的相互作用

作者:杜卓芯 时间:2025-04-11 点击数:

微生物群落在自然与人工环境中承担着分解有机物、固碳等重要生态功能。传统研究多关注物种组成与多样性对群落功能的影响,而近年来菌株间相互作用的角色逐渐受到重视。然而,身份效应(菌株自身特性)与相互作用效应(菌株间互作)对功能的相对贡献尚不明确。2025年2月,苏黎世大学与牛津大学联合团队在《The ISME Journal》发表题为“Strain identity effects contribute more to Pseudomonas community functioning than strain interactions”的研究论文。

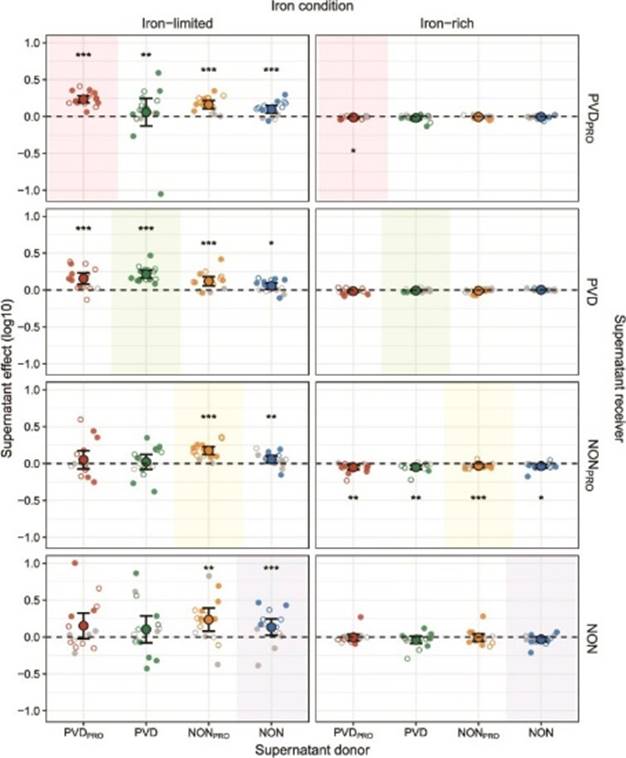

研究团队选取64株环境来源的假单胞菌,根据其产铁载体(pyoverdine)和蛋白酶能力分为四类表型,包括双生产者(PVDPRO)、仅产铁载体(PVD)、仅产蛋白酶(NONPRO)及非生产者(NON)。通过上清液实验量化菌株分泌化合物(如pyoverdine)对同群落成员的生长影响,并结合竞争实验测定单菌与混合菌群的功能指标(生产力、铁载体产量)。借助线性模型方法,研究将菌株身份效应(如生长速率、代谢能力)与相互作用效应(如互惠或抑制)对功能的贡献进行分离。

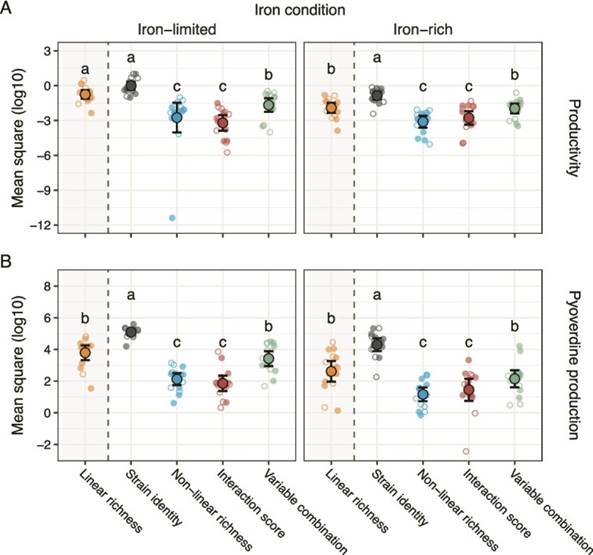

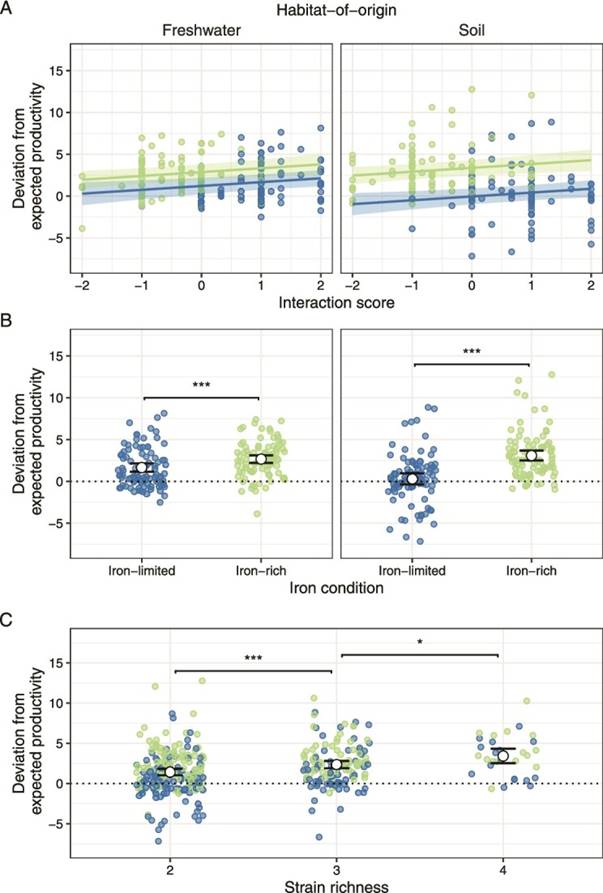

结果显示,无论在铁限制还是富铁条件下,菌株身份效应对功能的解释力均显著高于相互作用效应。例如,PVDPRO菌株因兼具铁载体与蛋白酶生产能力,其生产力贡献始终高于群落平均水平,而非生产者(NON)则表现相反。尽管铁限制条件增强了菌株间通过分泌pyoverdine的互作(如自身生长促进或抑制竞争者),但这些互作对整体功能的调控作用仍弱于菌株身份差异。研究进一步发现,菌株分泌化合物的互作类型可通过“互作评分”预测群落功能偏差:当互作以促进为主时,群落生产力显著高于预期。此外,PVDPRO菌株的功能贡献在不同环境条件下保持稳定,表明其多重分泌性状的关联可能缓冲环境波动的影响。

该研究挑战了“菌株互作主导功能”的传统认知,提示微生物组工程需优先筛选具有强身份效应的菌株(如高竞争力或特殊代谢能力),而非单纯依赖互作设计。未来研究可拓展至多物种体系及更多功能指标,以验证结论的普适性,并结合基因组学解析关键性状的遗传基础,推动微生物组精准调控。

图1 分泌化合物在铁限制条件下具有显著影响。图中显示了从土壤(空小圆圈)和淡水(实心小圆圈)群落中分离出的 PVD PRO 、PVD、NON PRO 和 NON 菌株通过分泌到上清液中的化合物对彼此生长的影响。(显著性水平如下所示: 0.05 ≥ P > 0.01;0.01 ≥ P > 0.001;P ≤ 0.001)

图2 菌株身份比菌株相互作用更能解释群落生产力的变异。图中显示了为解释菌株身份和三个菌株相互作用指标(非线性丰富度、相互作用得分和变量组合)对(A)群落生产力和(B)吡咯烷酮生产的影响而拟合的每个土壤(空小圆圈)和八个淡水(实心小圆圈)群落线性模型的均方值。

图3 预期生产力的偏差随着基于上清液的相互作用从抑制性转变为刺激性而增加。展示了预期社区生产力偏差与(A)基于上清液的相互作用评分、(B)铁条件以及(C)菌株丰富度之间的关系,这些关系是在淡水菌株和土壤菌株的铁限制(蓝色)和铁丰富(绿色)条件下测量的[(A)和(B)中的左、右面板分别]。高相互作用评分表明分泌化合物的刺激性效应占主导地位,而低相互作用评分表明抑制性效应占主导地位。(A)中的实线和阴影区域分别是回归线和 95%置信区间。图(B)和(C)中的大白色圆圈和黑色线分别表示平均值和置信区间。图(B)和(C)中的显著性水平如下所示: 0.05 ≥ P > 0.01; 0.01 ≥ P > 0.001; P ≤ 0.001。

DOI: 10.1093/ismejo/wraf025

原文链接:Strain identity effects contribute more to Pseudomonas community functioning than strain interactions - PMC